Le film est sorti le 12 février 2020. On a pu notamment le voir au Cinéma Le Katorza à Nantes, où l’émotion était palpable dans la salle. Il avait été primé en 2019 au Festival Méditerranéen de Montpellier, au festival des Arcs, et à Premiers Plans à Angers, tout en étant très remarqué dans d’autres compétitions, comme celles de Toronto, de Londres et de Rome. La diffusion en a été stoppée dès le 13 mars en raison du confinement, mais on gardait l’espoir qu’il soit vu par le plus grand nombre dès la réouverture des salles. Sa renaissance a eu lieu dans toute la France au cœur de l’été, avec des projections dans la région, au Cinéma Atlantique de Préfailles par exemple, ou au Cinéma Garennes de Vannes pendant toute une semaine.

Madeleine et Nina rêvent de partir pour Rome. ©Aurélien Marra

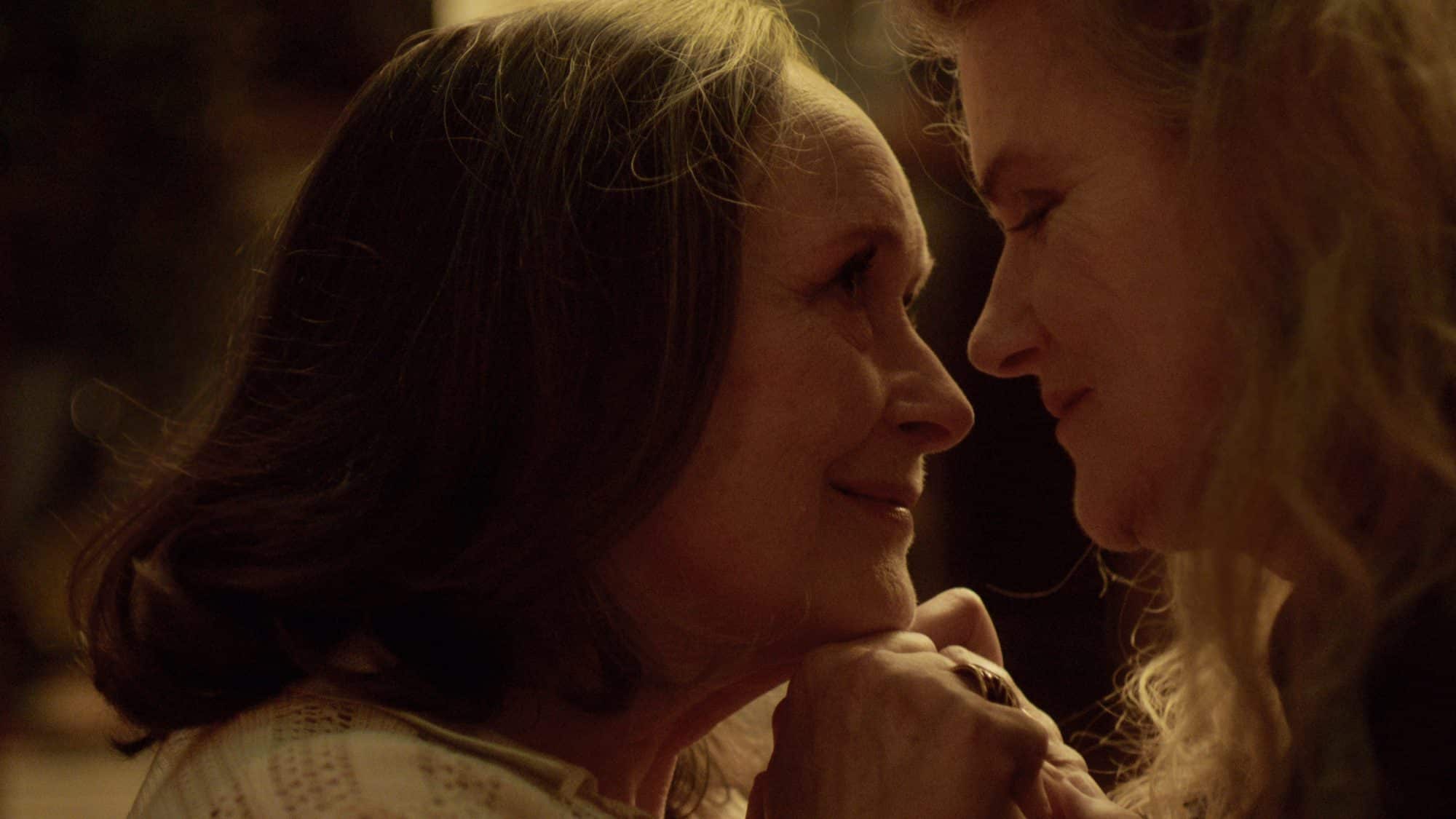

C’est la rencontre de deux comédiennes au sommet de leur art. Martine Chevallier joue Madeleine ; cette grande actrice apporte une rare intensité à chaque mot, chaque silence et chaque regard. On lui doit de mémorables souvenirs à la Comédie-Française, dont elle est aujourd’hui Sociétaire Honoraire. Elle sculptait avec une sublime mélancolie ces mots de la Marquise Cibo face à une ville corrompue, dans Lorenzaccio de Musset, mis en scène par Georges Lavaudant, « Que tu es belle, Florence, mais que tu es triste ! ». Parmi d’autres chocs de théâtre, elle a été une Phèdre incandescente dans la vision d’Anne Delbée en 1995, et a obtenu en 2007 le Molière de la meilleure comédienne pour le rôle de Mathilde dans Le retour au désert de Koltès. Pour son dernier rôle au Français avant une reprise cet automne de la pièce de Pauline Bureau, Hors la loi, elle a donné un saisissant relief à la figure de Jules César dans la pièce de Shakespeare. Martine Chevallier avait annoncé la sortie du film de Filippo Meneghetti dans un entretien accordé à Fragil en décembre dernier. Face à elle, Barbara Sukowa impose en Nina une présence marquante. L’actrice allemande, que l’on a pu voir à Paris dans L’Opéra de quat’sous de Kurt Weill, mis en scène par l’immense Giorgio Strehler (1986), a notamment travaillé au cinéma avec Rainer Werner Fassbinder, dans Berlin Alexanderplatz (1980) et Lola, une femme allemande (1981). Dans sa pièce Les larmes amères de Petra Von Kant adaptée au cinéma en 1972, Fassbinder explore une relation entre deux femmes, où l’amour s’avère plus froid que la mort, alors que dans Deux, la relation amoureuse entre Madeleine et Nina se révèle lumineuse malgré tous les obstacles.

Anne, la fille de Madeleine, regardant des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. ©Aurélien Marra

Comme un masque sur l’irreprésentable

Sous l’apparent ordre des choses…

Le film s’ouvre sur les jeux de deux petites filles parmi les arbres d’un parc désert. L’une d’elle cherche l’autre et ne la retrouve pas, en un troublant présage de quelque chose qui échappe, comme la perte ou l’abandon. La caméra s’attarde ensuite sur un échange enflammé entre Nina et Madeleine, deux femmes âgées qui partagent l’exaltant projet d’un déménagement à Rome, sur une chanson de variété italienne, sensuelle et pleine de promesses. Ces deux femmes sont voisines depuis plusieurs années, au dernier étage d’un immeuble, et elles ont économisé pour ce nouveau départ : elles s’aiment secrètement. L’appartement de Madeleine est celui d’une vieille dame ordinaire, avec des souvenirs bien à leur place, posés sur les étagères ou accrochés au mur, comme un masque sur l’irreprésentable. Madeleine est veuve et reçoit de temps en temps sa fille Anne, son fils Frédéric ou son petit-fils. Les apparences sont rassurantes même si son regard se trouble lorsque son fils la culpabilise de la mort de son mari. Toute chose reste en sourdine et rien ne transparait de la double vie. C’est ainsi que Nina se présente comme une simple voisine à l’agent immobilier venu évaluer le logement pour sa mise en vente. Un drame va malgré tout créer une rupture avec l’ordre établi, en fissurant le masque. Comme dans L’homme blessé de Patrice Chéreau (1983), la crise est associée à un pressing, lieu symbolique d’un possible éclatement de la vérité. Dans le film de Chéreau, la pièce d’identité qu’Henri y avait perdue est ramenée aux parents, mettant brutalement l’adolescent face à lui-même. De son côté, Nina reproche à celle qu’elle aime, qui tient fermement son vêtement à la main, de ne pas assez s’engager dans leur relation ; elle lui parle durement et la laisse seule devant la boutique. Mais cet abandon est trop violent pour Madeleine qui s’effondre, victime d’un AVC.

Madeleine, dans les bras de sa fille : une relation idéalisée. ©Aurélien Marra

Nina passe alors ses nuits à guetter l’heure de façon obsessionnelle

Le triomphe de l’amour

La maladie de Madeleine va créer de nouveaux obstacles qui semblent insurmontables, et le départ pour Rome parait un lointain souvenir. Des images douloureuses d’un EHPAD ordinaire balayent désormais toute trace de vraie vie. C’est là qu’Anne vient voir sa mère, dans la suite logique de la relation qu’elle avait construite. La vie de celle qu’elle a idéalisée lui appartient dès lors totalement, et elle veille sur elle de façon exclusive, regardant dans des albums photos des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Très affaiblie et ne pouvant plus parler, Madeleine réintègre son appartement en bénéficiant des soins de Muriel, une sinistre aide-soignante. L’amour de Nina est toutefois resté brûlant et intact, mais quelque chose lui échappe désormais dans la maladie de celle qu’elle aime et la mainmise de la famille. Elle tente malgré tout de s’approcher de Madeleine et propose même de l’argent à Muriel pour s’occuper d’elle. Mais cette dernière, qui applique dans un premier temps les ordres d’Anne, trouve la voisine trop intrusive. Nina passe alors ses nuits à guetter l’heure de façon obsessionnelle ; on ne retient de son appartement que cette horloge qui prend toute la place et prolonge les battements de son cœur. Elle frappe à la porte voisine avec une insistance adolescente. La toute puissante Anne finit par licencier l’aide-soignante, qui vient régler ses comptes en compagnie de son fils en venant tout casser dans l’appartement de Nina, et voler les économies qui auraient dû servir au départ à Rome. Alors que tout espoir parait ruiné, Madeleine parvient à se lever, fragile et silencieuse, mais avec une intensité particulière dans le regard. Il y a quelque chose de très pur dans la relation entre les deux femmes :

deux figures universelles et intemporelles de l’amour, par-delà toute question d’âge et de sexualité.

Elles dansent, dans un état suspendu, sur la chanson romantique du début, en une réminiscence poétique et touchante. Autour d’elles, plus rien n’a d’importance, pas même les coups qui retentissent à la porte. Anne appelle sa mère, comme une enfant qui a peur du noir ; sa voix de petite fille s’étrangle sur les mots « j’avais pas compris », cristallisant tout l’édifice qu’elle s’était inventé et le vacillement de ses certitudes. Léa Drucker montre l’évolution du personnage de façon bouleversante, et ses derniers mots attirent les larmes. Ce film prend des résonances encore plus fortes dans la période que nous traversons. Face au désastre humain causé par le virus, avec l’obsession des gestes barrière et de l’absence de tout contact, l’étreinte finale de Nina et de Madeleine a quelque chose de miraculeux et de salvateur. Dans un contexte de pandémie mondiale, on ne peut que se réjouir qu’un chef- d’œuvre d’une telle intensité représente la France aux Oscars : on ne peut oublier le regard de Madeleine avec cette tendresse infinie, comme un triomphe de l’amour sur la maladie.