Mardi 4 janvier avait lieu la projection du film A House in Jerusalem au cinéma le Concorde. Fragil a rencontré Maryvonne Harouet, membre de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et coordinatrice de la commission cinéma pour la 8ème édition de la Semaine du film Palestinien. Elle revient sur l’importance du cinéma dans la transmission de la mémoire et la sensibilisation du public.

Un film entre réalisme et fantastique

« Nous avons choisi ce film car il est particulier par rapport à d’autres : à la fois réaliste et fantastique. » explique Maryvonne Harouet. A House in Jerusalem raconte l’histoire de Rebecca, une petite fille juive britannique qui s’installe avec son père dans une maison à Jérusalem après le décès de sa mère. Là, elle rencontre le fantôme de Rasha, une petite Palestinienne qui y a vécu autrefois. Le film met en lumière la Nakba à travers le dialogue entre les deux enfants. Ce récit résonne avec l’histoire personnelle du réalisateur, Muayad Alayan, dont les grands-parents ont été chassés de Jérusalem-Ouest pour s’installer à Jérusalem-Est.

L’image, un outil de transmission

Pour Maryvonne Harouet, le cinéma joue un rôle fondamental dans la transmission de l’histoire palestinienne. « Les Palestiniens le disent eux-mêmes : l’image est essentielle. Les récits peuvent être contestés, déformés, mais l’image, elle, ne peut pas l’être. »

Elle souligne combien la Nakba ( la catastrophe en arabe, correspond à l’exode forcé des Palestiniens à la création de l’état d’Israël en 1948, ndlr) a été effacée des discours officiels, notamment en France. « On découvre cette année que beaucoup de gens ne connaissent pas la Nakba. Certains pensent que tout commence le 7 octobre. […] On a eu des jeunes qui nous disent : « On n’en a jamais entendu parler à l’école. » C’est pourtant essentiel pour comprendre la situation actuelle. »

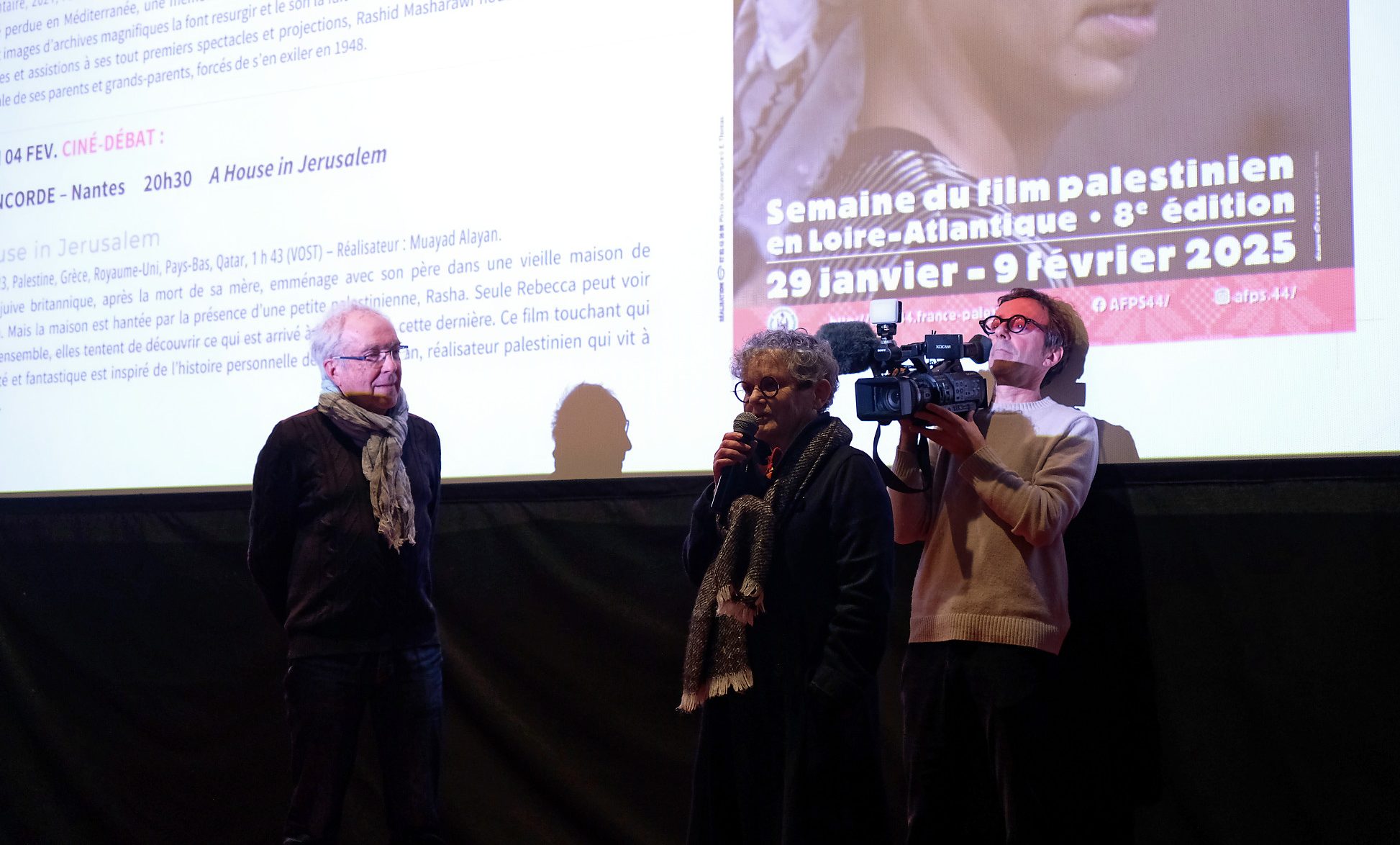

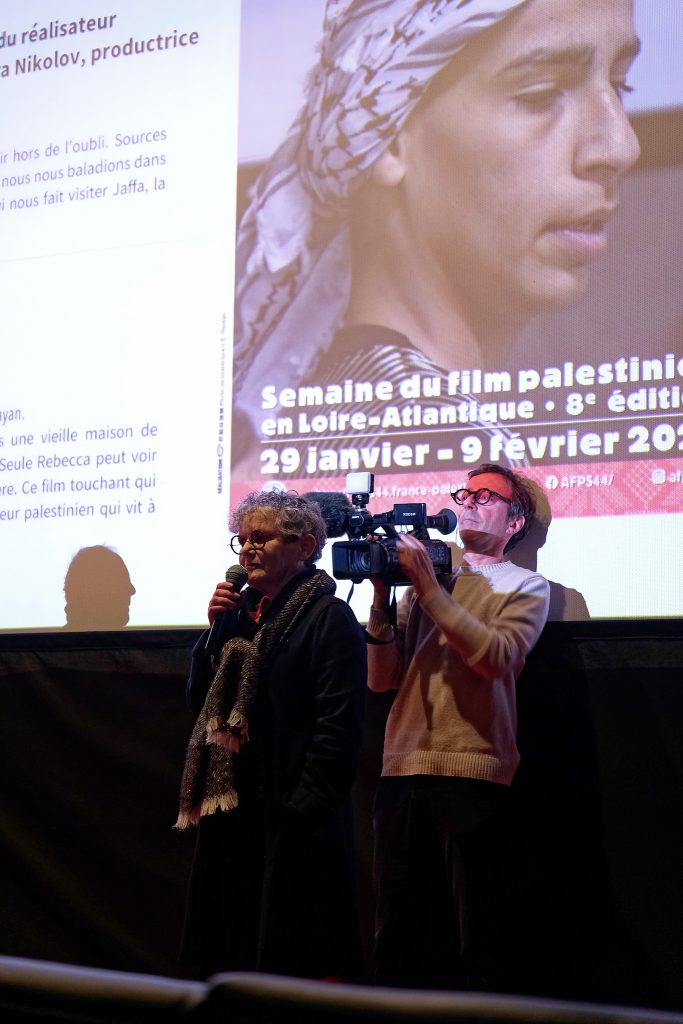

Maryvonne Harouet de l’AFPS44 présente le film « A house in Jerusalem », @ju_dcntz

Sensibiliser au-delà des cercles militants

Les projections de films palestiniens attirent souvent un public déjà sensibilisé, mais aussi des personnes en quête de compréhension. « Les questions tournent beaucoup autour de l’actualité. Les gens ne comprennent pas le silence des médias face à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. » Si l’AFPS organise d’autres actions, le cinéma permet de toucher un public différent, parfois absent des manifestations. « On veut aussi faire connaître la création cinématographique palestinienne et donner de la visibilité aux nombreuses réalisatrices qui s’expriment peu. ».

Un père et son fils lors d’une manifestation organisée par l’AFPS44 en mai 2024, @ju_dcntz

Malgré les difficultés, Maryvonne Harouet revient sur la détermination du peuple palestinien en invoquant la phrase d’un de leur poète, Mahmoud Darwich : « Ils ont une maladie grave : celle de l’espoir. » (tiré de la citation : « Nous souffrons d’une maladie incurable : l’espoir. », ndlr). Un espoir qu’elle juge essentiel à entretenir, en continuant à porter leur voix et à partager leurs histoires, notamment par le biais du cinéma. Plusieurs films sont encore à découvrir jusqu’à dimanche, où Gaza Stories sera diffusé au cinéma Saint Paul, en présence de son réalisateur Iyad Allastar, et viendra clôturer le festival.